雪花啤酒

丰大面条

汉和地产

盛平村镇银行

合肥民众医院

安徽贝克制药

沃瑞眼科医院

快民门诊连锁

瑞丽宜家衣柜

新海妇产医院

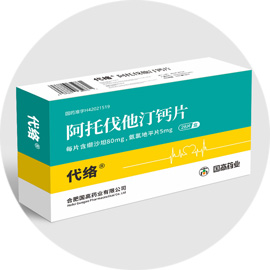

国高药业

虾巢香辣虾

博伟餐饮家具

仙肤泉护肤品

牧恩卫浴

临口香坚果

肠一碗大肠面

白鹭洲农场

集小川鲜卤

徽太阳超市

徽太阳餐饮

盐观辩论培训

柿子红超市

张玉环连锁专科

万小新商标服务

康来早健康用品

风羽俱乐部

绿植管家

优厚普农机

猪牛牛猪饲料

喜客福超市

宝瑞医药

益生本草

益生尚品

娘心之装家装

凯旷机械设备

纳森广告传媒

水露农产品

山南馆农产品

AA制餐厅

必洁美消毒液

柿子红合作社

金太阳集团

勤耕集团

鲜牛派火锅

鹰迪男装

商标命名专辑

广告语专辑